頭をフル回転させる知的ゲームって、ただの時間つぶしじゃないですよね。脳を活性化させてくれたり、日々のストレスから解放してくれたりする、まさに小さな魔法のような存在です。特に日本では、数独が世界的なブームを巻き起こしたことで有名ですが、ノノグラムやカクロといった他のパズルゲームも、根強いファンを獲得しています。この記事では、数独を中心に、これらの知的ゲームの特徴や歴史、ルールと戦略、そして日本での文化的影響を比較しながら、その魅力をたっぷりお届けします。さあ、一緒にパズルの世界へ飛び込んでみませんか?

各ゲームの特徴と歴史

数独:日本発、世界へ羽ばたいたパズルの王様

数独のルーツをたどると、実はアメリカにたどり着きます。元々は「ナンバープレイス」という名前で1970年代に生まれましたが、これが1980年代に日本のパズル雑誌『ニコリ』に登場したことで大変身。「数独」というキャッチーな名前がつけられ(「数字は独身に限る」の略なんですって!)、日本中で愛されるようになりました。そして2004年、イギリスの新聞『タイムズ』に取り上げられたことで、世界中にブームが広がったんです。今では書店に数独専門誌がずらりと並び、スマホアプリでも気軽に楽しめる国民的ゲーム。国際大会が開かれるほどの人気ぶりは、まさにパズルの王様と呼ぶにふさわしいですよね。

ノノグラム:絵を描くように解くアートなパズル

次に紹介するのは、ノノグラム。別名「ピクロス」や「お絵かきロジック」とも呼ばれます。このゲーム、1970年代に日本で生まれたんです。発案者はグラフィックデザイナーの津村耕佑さんで、彼が「ウィンドウアート」として考案したものが原型。その後、1987年に『ニコリ』で「絵当てパズル」として紹介され、1990年代には任天堂がゲームボーイ用ソフト『マリオのピクロス』を発売したことで一気にブレイクしました。子供から大人まで楽しめる手軽さと、解き終わった時に絵が現れる楽しさが人気の秘訣。今ではオンラインでカラフルな絵柄を楽しめるバージョンも登場し、アートとパズルの融合がさらに進んでいます。

カクロ:数学と論理が交錯する新星

そして、カクロ。これは2000年代に日本で誕生した、比較的新しいパズルです。2004年に『ニコリ』で「クロスサム」として初登場し、2005年にアメリカで「カクロ」の名前で出版されると、日本でも注目度が急上昇。数独の人気に続く形で、パズル雑誌の定番に仲間入りしました。数学的な要素と論理的思考を組み合わせた挑戦的なゲーム性が特徴で、解き終えた時の達成感はたまらないものがあります。パズルファンの間では、「次なる数独」とも称される存在感を放っています。

ルールと戦略の違い

数独:論理の王道を行く

基本ルール

9×9のグリッドを9つの3×3のサブグリッドに分け、各行、各列、各サブグリッドに1から9までの数字を重複なく配置します。シンプルだけど奥深い、これぞ数独の魅力。

難易度

初心者向けの簡単なものから、上級者でも頭を抱える難問まで。ヒントの数や配置の複雑さが難易度を左右します。

必要な思考力と戦略

とにかく論理的思考が鍵。空いているマスに「どの数字が入るか」を消去法で絞り込んでいきます。例えば、「この行には5がまだ入ってないから、ここしかない!」と推理する瞬間が楽しいんですよね。パターンを発見する力も試されます。

ノノグラム:パターンと直感のダンス

基本ルール

グリッドの行と列に書かれた数字(例えば「3 2」なら連続する3マスと2マスを塗る)をヒントに、マスを塗りつぶして絵を完成させます。

難易度

5×5の小さなものから、20×20を超える大きな問題まで。グリッドのサイズやヒントの複雑さが難しさのカギです。

必要な思考力と戦略

パターン認識と論理的推測が大事。例えば、「この列の3はここにしか入らない」と判断しながら進め、少しずつ絵を浮かび上がらせます。完成形を想像する直感も意外と役立つんです。解き進めるたびに「あ、猫の絵だ!」なんて気づきがあるのも楽しいところ。

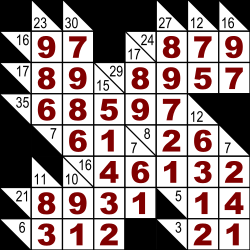

カクロ:計算と制約のせめぎ合い

基本ルール

グリッド内の「部屋」に指定された合計値(例えば「10」なら合計が10になる数字の組み合わせ)を配置します。ただし、同じ部屋や隣接する部屋に同じ数字はNG。

難易度

部屋の数や合計値の大きさで変わります。制約が多いほど頭をフル回転させる必要が!

必要な思考力と戦略

数学的思考と論理的推測の両方が求められます。例えば、「合計15を3マスで作るなら、4+5+6しかない」と計算しつつ、他の部屋との重複を避ける戦略が必要。数独より計算要素が強い分、数学好きにはたまらないですね。

文化的背景とプレイヤーの体験談

日本では、知的ゲームが単なる娯楽を超えて、教育や文化にしっかり根付いているんです。例えば数独は、全国の小学校で算数授業に取り入れられ、子供たちの論理的思考力を育むツールとして大活躍。東京都内の小学校教師、山本さん(仮名)は「数独を解くことで、子供たちが問題解決の楽しさに気づいてくれるんです」と目を輝かせて話してくれました。

ノノグラムはアートとしての魅力も強く、美術館での展示やワークショップが開催されるほど。神奈川県在住のイラストレーター、鈴木さん(仮名)は「ノノグラムを解くたびに絵が現れる瞬間が大好きで、自分で問題を作ることもあるんです」と教えてくれました。実際、オンラインコミュニティではプレイヤーが自作のノノグラムを共有し合う文化が広がっていて、クリエイティブな一面も見逃せません。

カクロは数学好きに特に人気で、大学生やエンジニアの間でじわじわ支持を集めています。埼玉県の大学生、斎藤さん(仮名)は「カクロは頭を使うから、試験勉強の合間に気分転換で解いてます。解けた時のスッキリ感が最高!」と笑顔で語ってくれました。

これらのゲームが愛される背景には、日本人の「考える楽しさ」を大切にする気質があるのかもしれません。公益財団法人日本レクリエーション協会の調査によると、2020年には約1,000万人が数独を楽しんだとされ、他の知的ゲームを含めるとその数はさらに増えます。通勤電車でパズルに没頭するサラリーマンや、休日に家族でノノグラムを楽しむ姿は、日本の日常にすっかり溶け込んでいます。